金秋九月,从黔贵大地的坝陵河大桥到清华园的国家实验室,从津门故里的学术论坛到南海之滨的隧道博物馆,中国土木工程学会的29家分支机构、36家科普教育基地,共同奏响了“提升全民科学素质,夯实科技强国基础”的科普强音。作为首个全国科普月的土木工程领域首要参与力量,中国土木工程学会联动产学研用各方,开展内容丰富、形式多样的科普活动,用工程智慧点燃科学热情,再次印证:科普路上,从来不是一个人在走。

全民共赴:土木科普的全国盛宴

9月的神州大地,铺开一幅幅充满活力与希望的画卷,各类土木工程科普活动如繁星般璀璨。从偏远乡村到繁华都市,从校园课堂到社区广场,每一场活动都吸引着无数公众的目光,大家怀揣着对土木工程的好奇与热爱,积极参与到这场知识的盛宴中,共同感受着土木工程带来的魅力与震撼。

在贵州坝陵河大桥下,秋风拂过峡谷,贵州省坝陵河桥梁博物馆前人头攒动——这里正在举行中国土木工程学会首个全国科普月主场活动及启动仪式,同时为中国土木工程科普教育基地——贵州省坝陵河桥梁博物馆揭牌。“原来大桥的钢桁梁是这样一节节拼起来的!”一名小学生,指着博物馆内1:50的桥梁模型惊叹。作为西南地区首个桥梁专业科普基地,贵州省坝陵河桥梁博物馆依托坝陵河大桥这一“山区桥梁技术典范”,通过实物展示、VR施工模拟,让参观者直观感受“超高索塔如何抗风”“大跨径桥梁如何承重”。

同步召开的中国土木工程学会2025年科普教育基地工作座谈会上,15家科普教育基地结合“如何把工程案例变成科普教材”等观点分享见解,形成了“优秀传帮带、经验互分享”的热闹氛围。更令人动容的是同期举办的贵州省乡土建筑传统技艺大赛,让传统技艺有了传承的希望。古稀之年的安顺匠师刘姚兵现场演示榫卯拼接,“不用一颗钉子,房子能住上百年”,围观的孩子们忍不住伸手触摸,古老技艺与现代工程知识在此刻交融。

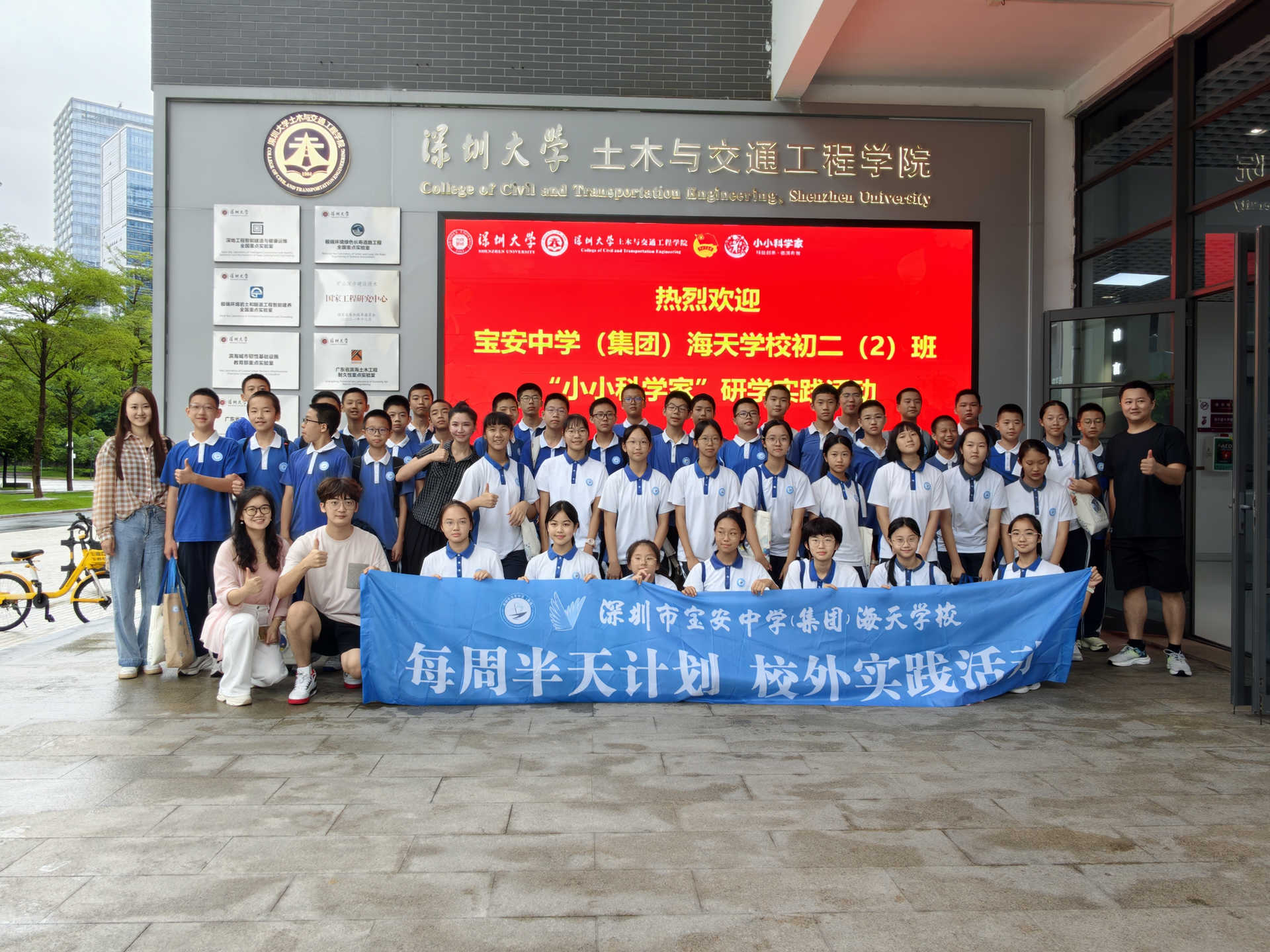

质量安全是任何事业发展的生命线,在襄阳,体验式安全质量培训基地采取“理论+实践”相结合的方式,从政策解读、理论讲授、经验分享和技术应用等方面,让现场质量管理人员对质量管理有了全景式认知。成都第九届中建林河论坛,是智能建造科普的“高端舞台”,300余名专家、企业代表围绕“智能建造提升项目质量安全”展开讨论,技术演示区的BIM协同设计平台、机器人施工模拟,吸引参会代表频频拍照。在深圳大学数智土木工程科普教育基地,将实验室变为科普课堂,150新生操作机械狗实测实量、无人机巡检模拟,在“触摸科技”中理解专业价值。

多方聚力:土木科普的同行力量

科普路上,从来不是一个人在走。9月的天津,中国土木工程学会学术年会的授牌仪式现场,掌声此起彼伏——首批科普专家工作室与新一批科普教育基地的诞生,让专业力量成为科普事业的“压舱石”。

“能用老百姓听得懂的话,讲清楚土木工程中的道理,就是最好的科普”,9月17日,专家代表在“科普专家工作室”授牌后分享了对科普的这一理解。当天,共命名3家首批科普专家工作室,这些“智囊团”很快就行动起来。院士、专家们结合港珠澳大桥、广州塔等重大工程隔震技术,生动解析地震成因、灾害风险及工程抗震原理,以3D动画视频可视化技术展示,“地震模拟振动台”沉浸式互动体验,将复杂的工程知识转化为“可视、可感”的科普内容,降低技术认知门槛,让抽象的抗震知识转化为深刻的亲身经历,更直观认识的建筑抗震的重要性。

与专家工作室同步授牌的还有15家科普教育基地,至今中国土木工程学会已授牌36家科普教育基地。它们,让科普资源像毛细血管一样延伸到各地。在广州,中国隧道博物馆内,堪称“硬核与趣味并存”,192项重点工程展示吸引6000余名线下观众,在互动中深入了解隧道工程的奥秘。在上海,则聚焦行业新人,40名城市交通基础设施运维新员工走进上海隧道科技馆,在“时光隧道展区”追溯打浦路隧道的建设史,在“模拟施工现场”观察盾构机模型运作。在武汉,中国建筑科技馆的《了不起的中轴线》《科技少年》活动,让青少年与土木工程“双向奔赴”,线上1.8万人次“云参与”。

创新突破:土木科普的时代表达

当9月的最后一缕阳光落下,全国科普月圆满收官,但科普的种子已在神州大地生根发芽。这场由中国土木工程学会牵头的科普盛宴,不仅让千万人感受工程科学的魅力,更探索出一条“多方协同、长效发展”的科普之路。

在清华大学环境学院的实验室里,一场“饮水知源”科普活动正充满欢声笑语。“大家知道自来水厂如何过滤杂质吗”,讲师话音刚落,台下的小学生们就举起了小手。活动现场设置“模型讲解”“有奖问答”“动手小实验”等多个沉浸式科普环节,把“饮用水处理”变成了可触摸、可操作的体验课。线上直播间里,1000余名网友跟着镜头“云参观”实验室,有人留言:“原来每天喝的水要经过这么多道工序,以后更要节约用水了。”这场“线下体验+线上传播”的活动,让水资源保护知识像一股清泉,流进了更多人的心里。

深圳中国钢结构博物馆承办的“钢结构博物馆开讲啦”活动把科普送到山区,在惠州龙门县两所中学的课堂上讲解“塔吊在超高层建筑的应用”和“火星住宅营造计划”,近200名山区高中生围上前观察齿轮传动。中国院・适老建筑实验室的科普展,传递“全龄友好”理念,围绕“居住空间适老焕新”与“社区城市全龄共融”两大核心单元,以展览形式展示百余项适老无障碍方案,依托服贸会发布“云展览”,形成“线下体验+线上覆盖”的双线科普模式。中建科工钢结构博物馆的“结构玩家”系列,以游戏互动形式,让孩子们变身“小小工程师”,9月的每个周六,博物馆里都充满欢笑声,81组亲子用乐高搭建塔吊、云梯车,在拼接中理解三角形稳定性与杠杆原理,家长们说:“玩的时候还能学知识,这样的科普我们要多参与!”

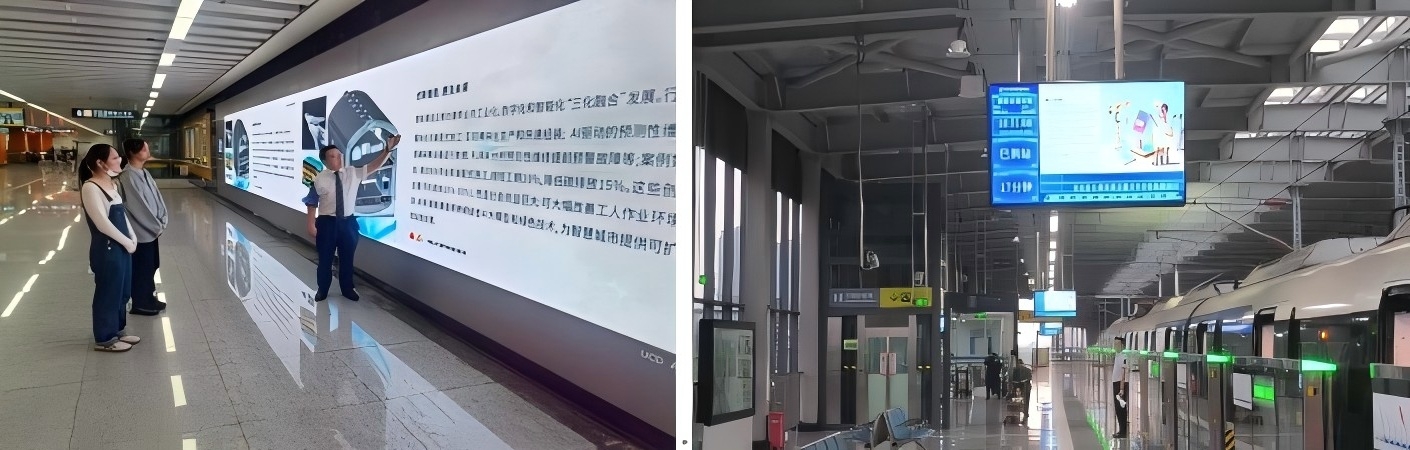

同时,轨道交通分会的科普则“走进校园、贴近民生”,在北京交通大学,专家讲座让120余名高校学生了解了“轨道工程创新技术”;在昆明、重庆、天津、西安等城市的地铁里,“智能建造”科普专区吸引乘客驻足,天津地铁的BIM技术展示板前,市民指着模型问:“这就是地铁隧道的建造过程吗?太神奇了!”据估算,多城市地铁科普覆盖超30万人次。

“天下没有不散的筵席”,首个全国科普月将随着国庆节的到来宣告圆满收官。然而,科普没有休止符,Al时代的全新科普刚刚开启,我们将继续负重前行。

科普路上,你我一路偕行。